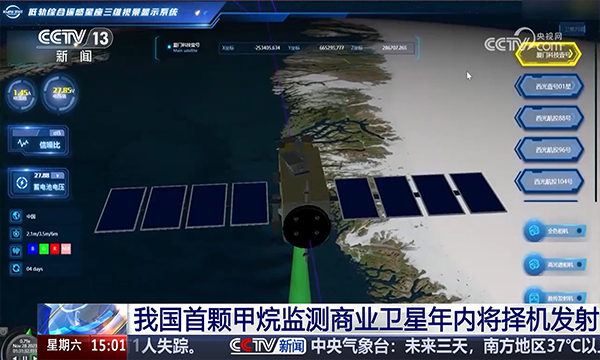

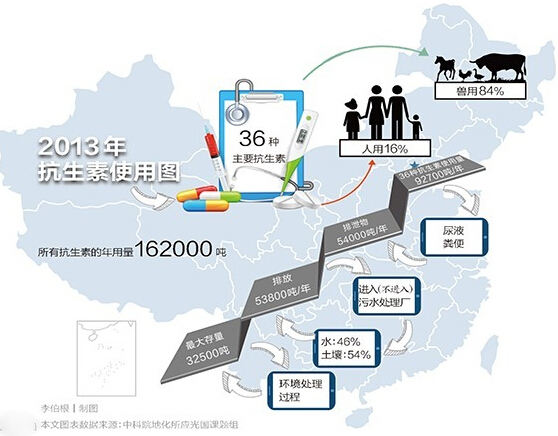

中国第一份抗生素使用量和排放量清单公布。2013年,我国抗生素使用总量约16.2万吨,其中兽用抗生素占一半以上。

抗生素大部分以原形排出体外,进入水体和土壤,又通过食物链再回到人体,从而增加耐药性,这可能导致人类陷入“无药可用”的境地。

“这是一个阶段性报告,我们只是在网站上挂了一个消息。” 中国科学院广州地球化学研究所研究员应光国没想到,一项科研成果会引发全国数十家媒体联系采访。

2015年6月,长期关注化学品环境影响的应光国课题组公布了中国第一份抗生素使用量和排放量清单。

最初做研究时,应光国想从各个部门获取一些基础数据。但他跑遍了环保、农业、食药、卫生等部门,却一无所获。

“多年来,我们到底用了多少抗生素,人用多少,兽用多少,都是未知的。”应国光感叹。这也是他坚持要做这项研究的原因——中国至今没有各类抗生素使用量的官方报告。

课题组在从事养殖业的农民家调研,询问“平时会使用抗生素吗”,答案都是一致的:没有。

但检测显示,几乎所有大型养殖场的动物粪便和饲料里都能检出多种抗生素。

最终该研究项目受国家自然科学基金委联合基金重点项目资助,通过模型预测得出全国58个流域的“抗生素环境浓度地图”和36种常见抗生素的全国使用量和深入排放清单。报告全文发表在国际学术期刊《环境科学与技术(ES&T)》。

这项最新研究揭示了抗生素污染在中国河流环境普遍存在。人和养殖动物吸收的大量抗生素绝大部分以原形排出体外,进入水体和土壤中,又通过食物再回到人体,从而增加人和动物的耐药性,这可能导致人类陷入“无药可用”的境地。

中国是全球最大的抗生素生产国和消费国,此次课题研究显示,2013年中国共使用抗生素16.2万吨,其中一半以上用在了养殖业。

十年调研绘污染图

“我们跑遍了全国的大江大河,每条河从上游做到下游,采集水土样品,获取监测数据,收集环境污染资料。”应光国说。

从2006年开始,应光国的团队就开始进行基础数据搜集。他们在全国各处进行野外调研搜集数据,有时采样还会遭遇利益相关方“围追堵截”。

最终报告形成了两幅“抗生素污染地图”,一幅是全国抗生素排放量图,一幅是全国抗生素排放密度图。

从地图上可以直观地看出,海河和珠江流域是环境抗生素污染最严重的两条河流,平均浓度超过79.3千克/平方千米,比雅鲁藏布江等西部流域数值高出几十倍。应光国指出,由于海河水量少,其抗生素环境浓度高于珠江。总体上,我国北方流域的抗生素浓度高于其他区域。

就抗生素年排放总量而言,洞庭湖是排放量最大的,高达3440吨。黄河、淮河、扬子江也是排放量最高级别的流域,都超过了3000吨。总量较少的是北江和珠江三角洲流域。

应光国的团队重点监测了36种抗生素,这也是环境常见的抗生素种类,它们的排放量高达53.8万吨,其中46%到了水体里,54%进入了土壤。排放量最大的五种抗生素依次是,阿莫西林、氟洛芬、林可霉素、青霉素、诺氟沙星。

以珠江三角洲流域为例,浓度最高的抗生素阿莫西林,达到3384纳克/升,其次为氟洛芬(2867纳克/升)。诺氟沙星、青霉素等另外5种抗生素浓度也较高,均高于1000纳克/升。

应光国解释,我国目前没有关于环境里抗生素浓度的标准,但1000纳克/升以上的浓度已经属于非常高的水平。

“从论文附录看,高浓度抗生素基本上都是养殖水体和污水排放口的检测值。目前国家还没有对污水中的抗生素建立明确的标准(包括制药工业废水排放标准中都没有列出),所以还是一个监管漏洞和难题。”清华大学饮用水安全教研所副研究员陈超对南方周末记者说。

“无论是人用还是兽用,阿莫西林都是用量最高的一种抗生素。”应光国说。

以2013年为例,中国的抗生素使用总量约16.2万吨,这大约是英国的160倍。其中人用抗生素占到总量的48%,其余为兽用抗生素。

中国和发达国家抗生素使用量对比。 (李伯根/图)

数据推演靠谱吗?

全流域的普查对于一个科研团队,甚至对国家来说,都十分困难。应光国的团队采取了一种较为巧妙的方法——基于市场调查的预测。

野外调研的数据成了这项研究的前期基础。2012年之后,他们开始了为期三年的大规模市场调研。

“环境抗生素含量可以通过综合抗生素的消费量和污水处理率、人类和动物排泄量来模拟推算。”报告指出。

应光国的团队从中国化药协会那拿到了一份国内所有化学药厂的名单,他们从中分别选择了各种抗生素销售量最大的5-10家企业作为代表,共计237家。课题组向这些企业购买了2013年的市场份额、销售量和销售区域等数据,从而计算出这些抗生素在不同区域的使用量和途径。

他们再根据各流域的行政区划组成,将各市、县的数据相加,得到流域尺度的抗生素排放量和排放密度。最后,在排放量基础上,模拟预测了各种抗生素在全国各流域的环境浓度。

有人质疑用市场调查的数据推演结果的准确性。应光国解释,“市场调查结果,与药品经济研究所与中国药物工业的基本数据进行了交叉比对核实,基本一致。而模型预测的环境浓度与我们及国内其他实测数据比较,多数在一个数量级内。因此是准确的。”

在他看来,这项研究最重要的意义是构建了一个全国流域尺度的模型,将来可以利用这个模型计算任何一年的抗生素使用量。

人类活动是抗生素排放的主因。在两幅图上清晰可见,以地理学上著名的“胡焕庸线”(中国地理学家胡焕庸1935年提出的划分我国人口密度的对比线,也称为“黑河-腾冲一线”)分界。在人口较密集的中国东部,其抗生素排放量密度是西部流域的6倍以上。

“这是第一份覆盖面广、数据量巨大、研究介质全面的抗生素排放和归趋的检测和研究报告。”陈超评价。他认为,我国科研工作者在抗生素方面已经开展了十多年的工作,由于人力、物力所限,大部分只能开展很小范围的检测工作,但是将这些零星的研究拼合起来,已经反映出我国存在十分严重的抗生素滥用和环境浓度增加的问题。

失控的抗生素管理

中国一半的抗生素贡献给了养殖业。美国食品药品监督管理局曾在2007年警告说,中国养殖的海鱼含有氟喹诺酮等在美国海产品中不允许使用的抗生素。

而大量的污水处理设备对抗生素的处理明显不足。应光国发现,很多养殖企业未经处理的污水就直接排放到河流,或用于农田灌溉。

为什么连统计数据都没有。专家们的猜测是,“他们都觉得这不是最重要的,所以都没有数据。”

更大的威胁在于抗生素的耐药性以及它带来的重大公共卫生问题。

应光国的报告显示,抗生素的使用量、预测环境浓度、地表水环境中的细菌耐药率和医院的细菌耐药率存在正相关,其中使用年代较短的新型抗生素正相关更显著。

“现在卫生部门非常关注抗生素滥用问题带来的耐药菌的问题。”陈超说。

抗生素在人类和动物身上的滥用被认为是产生耐药性细菌的主要原因。在我国动物的饲养周期中,农民和农场主们一直向其投喂少量的药物,这些药物不是用于治愈患病动物,而是为了促生长,并抑制因近距离接触彼此的粪便而引发的疾病,动物吃下抗生素之后,只有很少一部分被吸收,大部分都会随粪便排出体外。

2013年,8名中国和美国科学家在《美国国家科学院院刊》发表过一篇研究报告,三家中国商业养猪场中的粪肥里发现了149种“独特”的抗生素耐药基因。

这种耐药菌可通过环境、食用上述动物的肉制品等方式传播至人体,有的演变成“超级细菌”,导致人们难以甚至不可能通过常规抗生素来治疗感染,而新药的研发根本来不及跟上。

威胁已经在人体中暴露。2015年4月,复旦大学公共卫生学院周颖副教授课题组,历经1年,通过对上海、江苏和浙江的一千多名8到11岁的学校儿童人群尿中抗生素的生物监测证实,近六成检出1种抗生素,四分之一检出超过2种抗生素,有些甚至有6种抗生素。

抗生素在动物中的滥用和抗药性已经成了世界范围内公共卫生领域的重大问题之一,医生面临着选择越来越少、没有充足时间做决定等问题,他们常常被如何拯救病人生命的痛苦选择所困扰。每年至少有200万美国人患病,其中约2.3万人死于耐抗生素感染。

如何监管?

抗生素可以拯救生命,但滥用的威胁更可怕。学者们都希望抗生素能有统一规范的管理,不至于未来的人类“无药可用”。

据长期关注药品管理的北京大学药事管理与临床药学系管晓东博士介绍,我国的抗生素管理人兽是分开的。人用抗生素由卫生部门管理,而兽用则是农业部门管理。近年来医用相对控制更严。

2012年8月卫生部实施“最严限抗令”(《抗菌药物临床应用管理办法》)以来,抗生素在医院和药店受到了越来越严格的监管。农业部门也不断出台禁用某些抗生素的清单,但由于农户分散,监管困难,效果不彰。

“对比欧美,欧盟已经禁止用抗生素来促进生长,美国和澳大利亚也正在禁止更多种类的抗生素。”管晓东说。

2013年12月,美国FDA发布了行业指导性文件《兽医饲料指令》,要求有执照的兽医监督抗生素的使用等一个典型的例子是,2015年3月5日,麦当劳公司宣布其在美国的大约1.4万家餐厅将在接下来的两年内,逐渐停止采购使用了“对人类用药有威胁的抗生素”的鸡肉。

陈超认为跨部门的合作是解决兽用抗生素问题的关键。他希望政府对养殖业中滥用抗生素的行为加大执法,同时给养殖户更多的用药指导,必要时应该把兽用抗生素也比照医院纳入处方管理,由经培训的兽医来实施用药。食品监管部门应该加大对肉蛋禽奶和水产品中抗生素含量的检测,不仅是对出口产品做测试,也要加强国内产品检测。环境部门则应该在重点区域和重点产业进行检测,特别是抗生素生产企业、污水处理系统。供水部门则应加强对净水工艺进行工艺改造,特别是在有机污染严重的地方。

2015年6月9日,农业部网站公布了最新的禁用清单,拟禁止在食用动物中使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星4种原料药各种制剂。征求意见稿指出,由于这四种原料药及其制剂存在较大食品安全隐患,且已有动物专用的替代产品,因此决定禁用。

“停止滥用抗生素,珍视环境健康,为人类对抗病原微生物保留杀手锏,确实是人人有责,也人人受益。”陈超呼吁。