语言和观念很重要。我们对可再生能源的说法和看法可以左右政策。我们面临的斗争不仅仅是经济的或技术的,而且还来自反复出现的过度鼓吹以及随后必然出现的失望。

我们应该注意,“可再生”其实更多地是一个政治和道德范畴,而不是一个科学范畴。它是个摸彩袋一样的集合,远不如“化石燃料”具有区别意义。例如,石油、天然气和煤炭有一个共同的有机来源,而风能和地热能则毫无关系。作为“替代能源”的一个子集,可再生能源是相对于占主导且可耗尽的化石能源来定义的。这让它们从一开始就处于次要地位。为了弥补,我们一直被告知这些能源是 “革命性的”、“清洁性的”,在道德上是优越的,是可持续未来的唯一基础。结果时间一长,它们被裹在了偏见之中,不切实际地提高了人们的期望,使我们无法看清它们需要哪些条件才能变成真正的替代者。

20世纪70年代的能源和环境危机发生之后,在反对石油及核能产业的群体支持下,可再生能源得到了巨大的推动。这倾向于给太阳能等戴上了救世主的光环:贴近自然,安全,储量丰富,没有污染,取之不尽,用之不竭;相比之下,石油公司则是一个人造的、有害的、垄断的、终将枯竭的系统。这样的描绘可能带有含义浅显的诱惑,然而赤裸裸的现实却习惯让正义的热情难堪。可再生能源往往被定义为“天生就用不完的或者可以完全重新补足的”,但是严格来说,它们并不是这样的东西。阳光和风是多变的,要取决于天气、气候、季节以及时段,因此目前只能间歇地收集和利用。生物质和氢也直接跟气候相关,干旱会让它们变得脆弱或不可靠。像农业一样,来自能源作物的生物燃料也受这些不确定因素的影响,而且也可能牵扯某些同样的环境问题 (比如杀虫剂、化肥)。地热无处不在,但前提是我们得把井打到5英里左右的深度;在靠近地表的深度,地热只集中在某些地区,而且其强度会随时间变化。总的来说,不管有怎样的承诺,“可再生”仅仅是种近似。

阳光、风、水以及光合作用等天然的能量流为数巨大,它们在理论上能够提供的东西非常诱人,但是,它们也是高度分散的。要想把它们集中起来,大规模地加以利用,这需要大量的技术。另外,它们也各有自己的负面影响和限制。一座高350英尺的3兆瓦风力涡轮机,其能量转换效率可以达到30%,能以相对便宜的价格(0.05美元/千瓦时)提供电力。这是个了不起的成就,是数十年工程研发的结果。

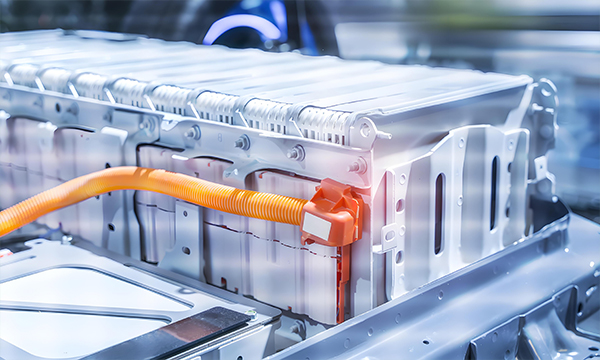

这项成就离不开公司和政府的政策、投资以及现场试验的支持,而这些支持背后的推动力则是社会意识以及谋利动机。此外,这样的涡轮机也不是凭空建成的。它需要土地或者一片浅海区域,而且还要利用有限的自然资源——要开采和冶炼金属矿石,要生产天然和人造的化工材料,要制造塑料而且同时会产生温室气体和某些有毒废物。这样的涡轮机还是脆弱的,不适合安装在那些经常有真正的强风暴(飓风、龙卷风)出现的地区。换句话说,风力涡轮机是工业生产装置。它们必须在产生排放的工厂中制造,用卡车或轮船运送到安装现场,并利用水泥竖立在地上。

一旦安装,它们会改变地平线背景,对环境产生明显的影响,有时会让生活在邻近社区的人们觉得,它们的出现并不那么值得庆贺。

可再生能源是资本企业的一部分,而不再是光着脚、留着胡子的工程师的领域。它是进化性的,而不是革命性的。

它的未来更多地取决于风险资本、技术创新和市场渗透,而不是实验室中的公社(或者埃克森美孚的断头台)。在过去,它的进步不仅过度受制于能源危机,而且也受制于炒作以及想让世界变得更美好的意图。失败的革命很容易溃散。

因此,我们最好不要把这些能源看成是普遍的“疗法”或者“政府的赠送”,而要把它们看成是同时具有某些优势和缺陷的选择。把太阳能等跟核能和化石能源对立起来,或者设想“非碳能源与含碳能源”的对立,这样的极端观点是意识形态的,也是错误的,而且从长远来看是有害的。

在某种程度上,公众的态度可能会滞后于这样一个事实:可再生能源既是一个不断扩大的全球产业,也是一个能力有限的能源类别。表面上看,考虑到它们利用的能量的性质,可再生能源似乎很适合于分散化、分布式的利用,而不是庞大、集中的设施。即使如此,它们也会起到日益重要的作用,推动文明走向更加灵活的能源多样化。持续的投资是关键,因为我们不能逃避这样一个事实:“最绿色的能源”必然诞生在发达工业社会的熔炉中。